エゴノキの葉に褐色の斑点が出てきたので、ベンレートを散布しました。

ベンレートと言えば、昔ワインエキスパート試験の対策で覚えた農薬の名前です。その後、自分で散布することになるとは思ってもいませんでした。

その効き目はまだ当面分かりませんが、わかったところでまた報告します。

投稿者: c2rksb

日本平久能山スマートインターチェンジ

今年9月14日に開通したばかりのスマートIC、使ってみました。

カーナビはもちろん対応しておらず、Google mapでさえ、地図上にはそれらしき道は表示されるけど、まだ道案内で誘導されることはありませんでした。

Google mapはアンドロイド端末の動きも見ているから、道順はリアルタイムに対応すると思っていたけど、開通までに少しタイムラグが必要なんですね・・。ちょっと勉強になりました。

このスマートIC、動物園とか久能山に近くて、なかなかいいポジショニングなので、今後、時々お世話になるのではないかと思います。

モバイルWiFi

先日用があって国内用のモバイルWiFiをレンタルしました。

容量無制限、8日間で4,500円程度です。

設定はパスワードを端末側で入力するだけで簡単なのですが、自宅から外に出るとこのWiFiにうまく切り換わらず、ちょっとじれったい感じでした。端末のWiFi設定を開いて直接選択すると繋がるのですが、それを毎回やるのはちょっと・・。

仕舞には、街中の屋外でモバイルWiFiが圏外になってしまって、スマホは圏内というあり得ない状況に。一度バッテリーを抜いてから再起動すると圏内になりましたが、これでは子供から高齢者まで誰でも簡単に使える代物ではないなと感じました。

滅多に借りることはないですが、次回借りる時は、とりあえず、今回とは別の機種にしてみます。

青虫

ハイビスカス開花

オリンピック追加抽選結果

パラリンピック

やっとチケット応募しました。

オリンピックでは全敗でしたが、今回はあたりそうな気もしてます。

ちなみに陸上、テニス、自転車、馬などにしてみました。

そういえば、一次抽選の敗者復活戦の結果発表がもうすぐです。

こっちもあたるといいですが・・・

カメラとスマホのBluetooth接続

キヤノンのPowerShotとスマホをBluetoothでペアリングして、カメラ内の画像をスマホでみたりシャッターのリモコンとして使うことができます。

先日、バッグにカメラを入れたまま、車に乗ったところ、車のハンズフリー電話機能がはたらいていないことに気がつきました。

そうです、カメラとスマホが先にBluetoothのペアリングされているものだから、車のハンズフリー電話がペアリングできていませんでした。

しかし、カメラの電源を落とした状態でカメラとスマホのペアリングが切れないのは、ちょっと頂けません。というわけで、カメラのBluetooth機能はOFFにしました。

私個人的には、カメラにはいろんな通信機能は不要で、専用のボタン式リモコンが付属していればそれで事足りると思っています。データはSDカードで直接パソコンに移すので。

食洗器

台所にビルトインの食洗器がありますが、あまり洗いもので困ってなかったので、ずっと使っていませんでした。先日、食洗器用の粉末洗剤を購入したのがきっかけで、使い始めていますので、使用感をご紹介します。

メリットは、除菌効果が期待できること(専用洗剤で高温洗浄)、ザルのような金属メッシュは手洗いより効率よく洗えること。

デメリットは、乾燥まで入れると90分かかること、乾燥時の排気がちょっと熱いこと、お皿やカップを槽の中に並べる・出すのがそもそも面倒なこと。

肝心の洗い上がりは、満足できるレベルでした。

まな板の地味な汚れは、落ちませんでした。これは手洗いでもそうなので、別途漂白が必要です。ガラスのコップは、お茶とかワインなら洗剤で日々ごしごし洗わないので少しずつ曇りが蓄積していたようで、食洗器を使いだしてから、かなり透明になりました。

今後は、お皿やカップを槽に並べる時、もう少し汚れた状態できちんと洗えるのかどうか、徐々に試していきます。

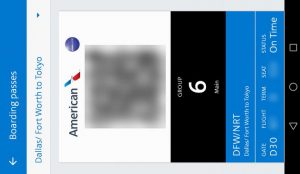

モバイル搭乗券

だいぶ前になりますが、米国出張時、飛行機のモバイル搭乗券を使ってみましたのでご紹介です。

やり方は簡単で、航空会社のスマホアプリからチェックインすれば発行できます。もともとは滞在ホテルのパソコンからWEBチェックインしようとしましたが、併設のプリンタが故障していて印刷できず、モバイル搭乗券を使う羽目になった次第です。

モバイルの場合、あくまで電子データなので、アプリのエラーでバーコードを表示できなくなったらどうしようとか、Wi-Fiがうまくつながらなかったらどうなるんだろうとか、スマホの電池切れたらどうしようとか、心配は尽きませんでしたが、特にトラブルもなく日本に辿り着けました。

次回もモバイル搭乗券を使うかどうかといえば、ちょっと微妙です。

やはり、紙が安心と思うのは、古い人間ということでしょうか・・。